この日は午前中に外出してJR上越線八木原駅から南西へ3.3kmほどの場所にある城山みはらし公園へ向かいました。

概要

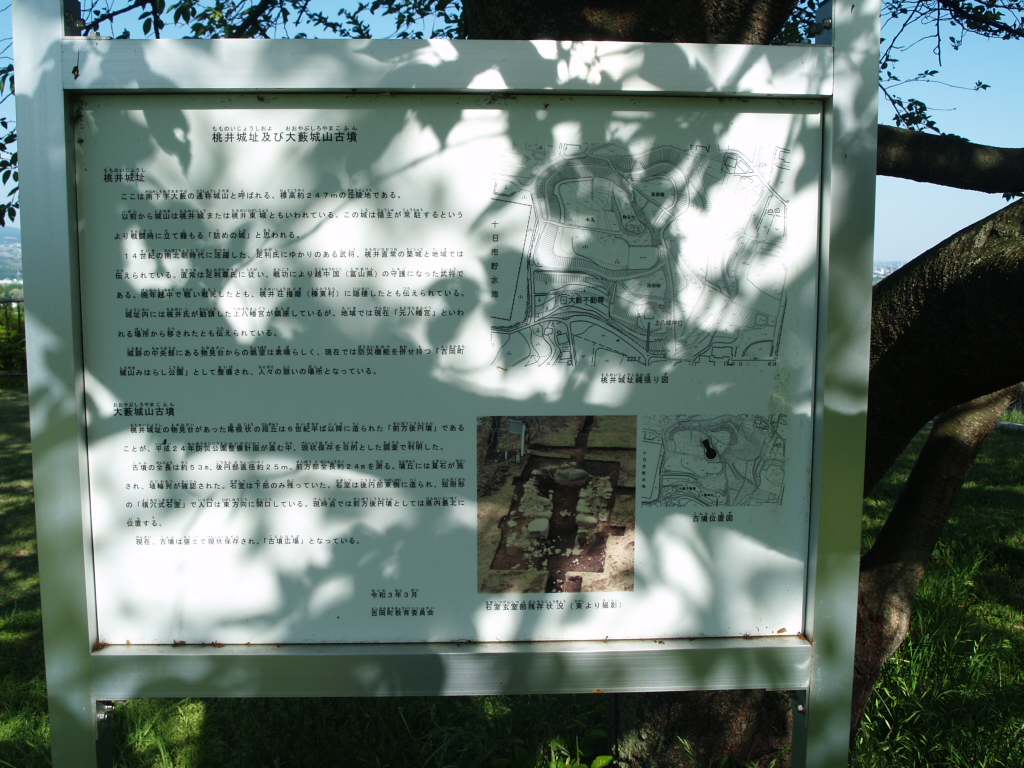

この場所は南北朝時代に活躍した桃井直常によって築かれた城の跡と云われ、多少遺構が残っています。

桃井城歴史

この城は先述した通り、南北朝時代に活動した桃井直常が築いたと云われています。

桃井氏は足利一門で、足利氏三代目足利義兼の次男である桃井義助が桃井城を築いて桃井氏を称したそうです。

ただ『群馬県史料集 別巻 1』『関東の城』や山子田城のストリートビューで説明板を確認した所、西へ1kmほどの場所にある山子田城が本来の桃井城で、当城は大藪城と呼ばれていたと思われます。

その事から桃井氏の居館だったのは山子田城で、当城は詰の城として用いられたと見られている様ですが直常によって築かれたという伝承以外は定かでありません。

感想

現在は城山みはらし公園として整備されています。

その際主郭の北側が遊具付きの広場となっていますが、南側は薮や水道施設となっていたりと主郭に限っては未整備といった印象です。

またこの時はGWで家族連れが多く広場は人がそれなりにいたため、主郭北側の写真は撮っていません。

参考

現地説明板

日本城郭全集 3

群馬県史料集 別巻 1

関東の城 (探訪ブックス)