この日は昼過ぎに外出してJR内房線から南南西へ1kmほどの場所に向かいました。

概要

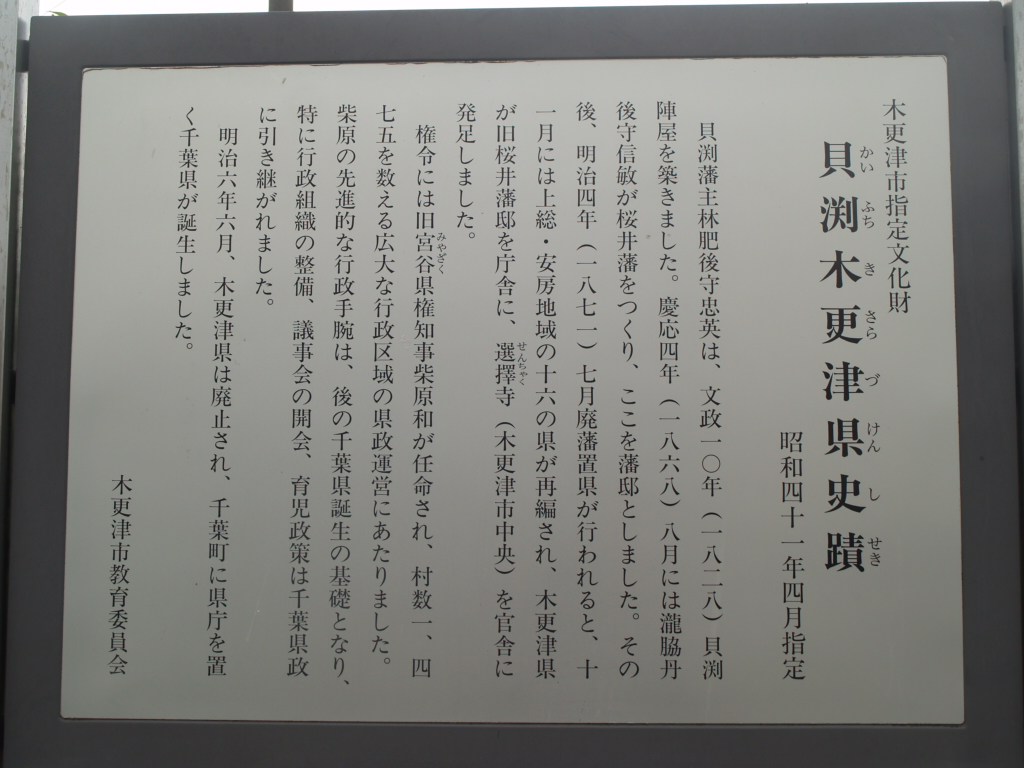

この場所は1828年に林忠英によって築かれた陣屋の跡だそうですが、現在遺構は残っていません。

貝渕陣屋散策

貝淵陣屋歴史

この陣屋は1828年、貝淵藩主林忠英によって築かれたそうです。

林氏は元々信濃小笠原氏の支流で、戦国時代から松平氏、徳川氏に仕え、江戸時代には200石の旗本であったと言います。

そして忠英が1796年に家督を継いだ時点では3000石の大身旗本でしたが、当時の将軍家斉に寵愛され幕府要職を歴任しながら加増を重ね、1825年に1万石の大名となり貝淵藩を立藩します。忠英はその後も加増を重ねて1.8万石となりますが後ろ盾であった将軍家斉が没すると粛清により失脚し、同年のうちに8000石を没収された上に隠居を余儀なくされ、嫡男忠旭が2代目藩主となります。

1850年、忠旭は藩庁を東の請西へ移しますが、陣屋はその後も請西藩の役所と用いられた様です。

1868年、請西藩主忠崇が脱藩して戊辰戦争に参戦したことで請西藩は改易され、同年のうちに瀧脇信敏が駿河国小島から1万石で移封され桜井藩を立藩し、その藩庁として用いられます。これは陣屋が桜井村と貝淵村の境界付近に位置してことから名称を桜井藩とした様です。

1871年、廃藩置県により桜井藩は廃藩となり、同年のうちに木更津県に統合されますがその県庁として用いられます。

1973年、木更津県は印旛県と合併し千葉県が成立。県庁が千葉へ移った事で貝淵藩から用いられてきた旧陣屋は廃止されました。

感想

先述の通り遺構は残っていません。

ただ石碑や説明板が建っている宅地の区画は過去の航空地図や地図を見るに、陣屋跡とおおよそ一致するものと思われます。

陣屋跡の南側を流れる水路も堀と使われた可能性がありそうですが実際の所は不明です。

また明治初頭まで用いられたにも関わらず遺構が全く残っていないのは、廃止された時点では役所(旧県庁)の跡でしか無いと見られていたのかも知れません。

参考

現地説明板

千葉県文化財センター研究紀要28

市原市史 中巻

徳川加除封録 (日本史料選書 ; 8)