この日は午前に外出し、JR水郡線谷河原駅から西へ2km強の場所へ向かいました。

ただ結構な遠回りで実際には3km強でした。

概要

この場所は佐竹氏発祥の地とされる馬坂城の跡とされ、現在も全体的に遺構が残っています。

馬坂城散策

城域まで

主郭部

西城

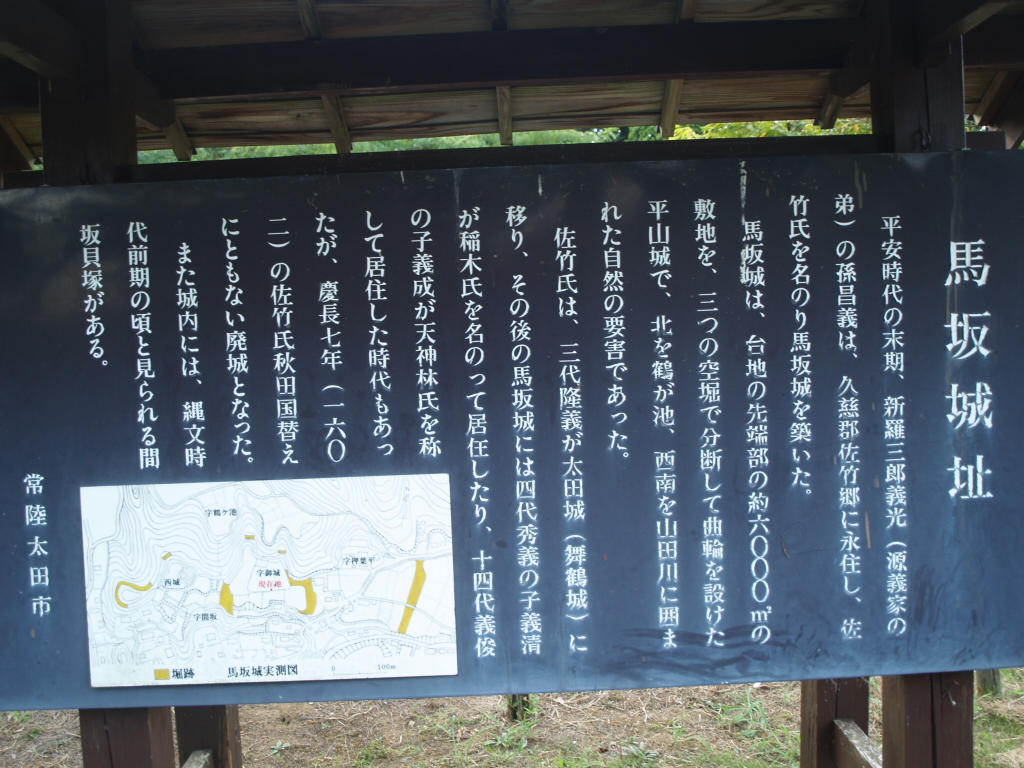

馬坂城歴史

この城は平安時代後期、武田氏の祖と呼ばれている源義光の孫で佐竹氏の祖である昌義が築いたのが始まりと云われています。

その後鎌倉時代初頭に佐竹氏は常陸太田城に居を移したそうですが、昌義の頃かその子隆義の頃とも言われています。佐竹氏の本拠が移った後、隆義の子である義清が稲木氏を称して居を置き、常陸太田城の支城として用いられていたとされています。

ただ稲木氏は後に佐竹氏宗家と山入氏の争いで山入氏に与して没落したとされている様です。

その後室町時代に佐竹義俊の子である義成が天神林氏を称して居を置いたとされていますが、義成とその子義益も山入氏に与して討ち死にしたと云います。その後も天神林氏が居を置いたかは定かではありません。

1602年、佐竹氏が秋田へ移封されてことで廃城となったそうです。

感想

佐竹氏発祥の地で最初の居城とされている城ですが、本拠として用いられた期間は短めと言えます。

そういった事や訪れる前に参照した資料に記載された図面から小規模なイメージを持っていたのですが、想像していた以上の規模だったため、想定以上に時間を掛けて探索したため薄暗くなるまで滞在していました。

そのため城域は全体的に整備されているものの城域北側の堀切と五段切岸と呼ばれている辺りは木が生い茂り、特に後者は訪れる時間が遅かった事もあって写真撮影が困難なことになっていました。

また城の北側を除く三方は民家が建っていて、場所によっては私有地と区別がつきにくい場所もあるため注意が必要です。自分は西城から出ようとした所、宅地に迷い込んでしまったため住人の方に説明の上で謝りつつ出ることになりました。

この様に宅地が近いため、訪れる方は迷惑を掛けない様に散策して頂ければと思います。

参考

現地説明板

関東の名城を歩く 北関東編

重要遺跡調査報告書 2 (城館跡) – 茨城県教育委員会

姓氏家系大辞典 1、2