蒼海城を散策した後、JR吾妻線群馬原町駅から南西へ1.5kmほどの場所に向かいました。

概要

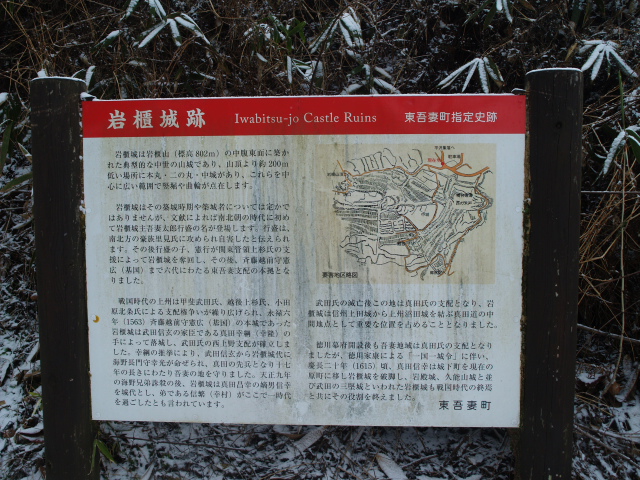

岩櫃山中腹、標高594mほどの場所に当たるこの場所は主に真田氏によって用いられた岩櫃城の跡が残っています。

岩櫃城散策

平沢登山口まで

平沢登山口~主郭

平沢登山口観光案内所は年末ということもあってか休業。

トイレは凍結防止のため多機能トイレのみ使用可能でした。

また休憩所は利用可能です。

本丸址分岐~帰路

主郭北側の本丸址分岐辺りから城域北側を経て帰路に付きます。

北側から戻るのは当初予定していなかった為、殿邸方面へ寄ることは出来ませんでした。

岩櫃城歴史

この城がいつ頃築かれたのか定かではありませんが、南北朝時代に吾妻行盛によって築かれたという伝承があるようです。行盛は北朝方に属していて南朝方の里見義時と敵対していたそうですが、ある時義時の軍に包囲され水の手を絶たれたため、白米を水に見せかけるといういわゆる白米伝説が残されている様です。結局城は落城し行盛も自害したとされていますが、行盛の子である斎藤憲行が上杉氏の支援を受けて城を奪還したと云われていますが、行盛と憲行には血縁関係は無いという見方もあるようです。

いずれにせよ憲行以降、城は岩櫃斎藤氏の居城として用いられていた模様です。

1563年、城主憲広は武田氏家臣の真田幸隆に攻められ、城内への調略により落城したとされます。

1565年、憲広の子である憲宗は城の上杉謙信らの支援を得て城の奪還を試みるも、幸隆の策に敗れ憲宗らは自害し岩櫃斎藤氏は滅亡したとされています。以降は真田氏が城主を務めた様です。

1574年、幸隆が没し、その長子信綱が城主となりましが、翌75年、長篠の戦いにて信綱は弟昌輝とともに討たれてしまったため三弟昌幸が城主となります。

1582年、織田徳川連合による甲州征伐が始まり武田氏が滅亡の危機に瀕すると、昌幸は武田勝頼を招いて再挙の期を伺うよう提案します。しかし勝頼は岩殿城の小山田氏を頼ろうとして裏切られた結果、天目山にて自刃し武田氏は滅亡します。

1590年、小田原の役後、沼田城が真田氏の領有となり、真田信之が城主となった沼田城の支城となります。

1614年、一国一城令の影響により城は破却された様ですが、徳川家康が城下の賑わいに不信感を抱いたという説もある模様です。代わって麓に陣屋が置かれて周辺の統治が行われた様です。

感想

以前から訪れたかったのですが、日帰りでは難しいと考えていたためこの年末休みが取れた機の探訪となりました。

思いの他雪が降っていたり、規模も大きいため不十分な探索でしたが、それでも見応えはあると感じられました。

参考

東吾妻町観光協会パンフレット

関東の名城を歩く 北関東編

岩櫃斎藤氏 – 武家家伝